クリーンルームの異物と規格について — ② —

ここでは、クリーンルームの異物、代表的な規格、クリーンルームの定義、JIS規格、ISO規格、表面洗浄度、VDA規格について、記事を紹介します。(引用元:クリーンルーム総合サイト CSC-BIZ.com様より)

クリーンルームの異物と規格について

4)JIS規格

JIS規格の中にはクリーンルームや関連の深い機器・備品についての評価や管理についての規格があります。

ここではその中からいくつかをご紹介します。

◆JIS B 9920 クリーンルームの空気清浄度の評価方法 2002

ISO14644-1の制定を受け、2002年に改定された。

主な改定点は以下の通り。

適用範囲:旧規格では適応範囲をクリーンルームとしていたが、改定規格では「クリーンルーム及び関連制御環境」としている。

清浄度クラス及び対象粒径:ISOと同じくクラス9とし、クラス規定0.1区切りの中間クラスが設定できるとしている。

また、粒径については旧規格では0.1μm~5μmの範囲であったが、0.1μmより小さな粒径についてはU表示、5μm以上の粒径についてはM表示を用い、評価対象とすることができる。

測定点の数:クリーンルーム面積又は気流通過面積の平方根として求める方法を採用。最少点数は1点。

測定回数:測定点数1点の場合は測定回数は最低3回必要であるが、測定点数2点以上の場合は、測定回数は最低1回。

評価方法:光散乱式粒子計測器による清浄度の評価方法とクラス4以上の清浄なクラスでは「逐次サンプリング評方法」が適用できる。

予備試験:旧規格では規定されていなかったが、「清浄度の評価」の信頼性を向上させるために、清浄度試験に先立ち、予備試験として、a.風量又は風速試験、b.差圧試験、c.誘引リーク試験、d.設置されたフィルターのリーク試験を行い、仕様どおりクリーンルームが運転されていることの確認を義務づけた。

粒子計測試験及び試験頻度:試験条件(試験頻度や試験方法)は、指定される清浄度クラスに応じて、表2のように示される。

また、以下の附属書がある。

・附属書A(参考)清浄度クラス(表1) の グラフ表示

・附属書B(規定)光散乱式粒子計測器による清浄度クラスの評価方法

・附属書C(規定)粒子濃度測定結果の統計処理

・附属書D(参考)対象粒径範囲外にある粒子濃度の表示法

・附属書E(規定)逐次サンプリングによる評価法

◆JIS B 9919 クリーンルームの設計・施工及びスタートアップ 2004

クリーンルーム施設の設計施工に要求される事項についての規定。

関係する仕様規定は参考例として附属書に示されている。

・附属書A(参考)制御及び分離の概念

・附属書B(参考)清浄度クラスの分類例

・附属書C(参考)施設の検収

・附属書D(参考)施設の配置

・附属書E(参考)建設及び材料

・附属書F(参考)クリーンルームの環境制御

・附属書G(参考)空気清浄度の制御

・附属書H(参考)発注者/使用者と設計者/供給者間で合意すべき要求事項の補足仕様

・附属書I(参考)参考文献

・附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表

◆JIS B 9921 光散乱式自動粒子計測器 1997(2003確認)

いわゆるパーティクルカウンターについての規定。以下の附属書がある。

・附属書1(規定)粒径判別に用いる試験用空気の作り方

・附属書2(規定)相対比較試験

◆JIS B 9922 クリーンベンチ 2001

送風機及びHEPAフィルタ又はULPAフィルタを内蔵し、作業空間を一定の空気清浄度に維持するクリーンベンチについての規定。(作業空間が負圧になるものには適用しない)

クリーンブースについては適用できるとしている。

また、ファンフィルタユニットについての附属があるが、解説中にクリーンベンチとファンフィルターユニットの試験方法は異なり同一に扱うことは出来ないとしている。

附属書(規定)ファンフィルタユニット

◆JIS B 9923 クリーンルーム用衣服の汚染粒子測定方法 1997(2003確認)

クリーンルーム用衣服(清浄衣服)の生地の内外に付着している粒子数の測定方法についての規定。

顕微鏡法と光散乱式自動粒子計測器法の2種類がある。

◆JIS B 9924 表面付着粒子計測器 1990(2004確認)

ウエーハ上に付着した粒子状汚染物質の粒径及び個数を光学的に測定する表面付着粒子計測器についての規定。

◆JIS B 9925 液体用光散乱式自動粒子計測器 1997(2003確認)

いわゆる液中パーティクルカウンターについての規定。

◆JIS B 9926 クリーンルーム 使用する機器の運動機構からの発塵量測定方法 1991(1997確認)

クリーンルームで用いる機器の運動機構が運転時に発生する微粒子の大きさと数を測定する方法についての規定。

※この規格については97年の確認が最新であるが、それ以降にフラットパネルディスプレイ関係やフィルム加工ラインなど、急速に装置が大型化されており、同規格での測定が困難と思われ、更なる改定が待たれるところである。

◆JIS B 9927 クリーンルーム用エアフィルタ-性能試験方法 1999(2004確認)

クリーンルーム及びクリーンルーム機器に用いる粒子捕集用のエアフィルタの性能試験方法についての規定。

5)ISO規格

ISO規格14644-1について

クリーンルーム関連規格 「ISO 14644 クリーンルーム及び関連制御環境」

まず、ISOで定義されているクリーンルームに関する規格についてご紹介いたします。

ISOでは、「ISO 14644 クリーンルーム及び関連制御環境」 として定義されており、現在その中に下記のような第1部~第9部 までの項目があります。

第1部 空気清浄度の分類 (ISO 14644-1:2015)

第2部 ISO 14644-1への継続的適合を立証するための試験及び監視の仕様(ISO 14644-2:2000)

第3部 測定学および試験方法(ISO 14644-3:2005)

第4部 設計、建設およびスタートアップ(ISO 14644-4:2001)

第5部 操業(ISO 14644-5:2004)

第6部 用語及び定義(ISO 14644-6:2008)

第7部 機能強化したクリーンルーム装置(ISO 14644-7:2004)

第8部 浮遊分子汚染の分類(ISO 14644-8:2006)

第9部 粒子濃度による表面清浄度の分類(ISO/FDIS 14644-9:2012)

ISO 14644での清浄度クラスの分類

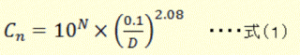

ISO 14644では、浮遊微小粒子のみを対象としており、0.1μm~5μmの粒子だけを基に分類をしています。その分類はISOクラスNとして示され、クラス1~クラス9の範囲で定義されています。それぞれのクラスにおける微小粒子の最大濃度は、式(1)で定義されています。それを表にしたものが、表(1)になります。

Cn:みなし粒度以上の浮遊微小粒子の1立米あたりの最大許容濃度

N:分類(1~9)

D:みなし粒度

ISOクラス分類表

分類の際、濃度の値は、有効数字3桁を超えない数字を使用する必要があります。

また、分類の際の*利用状態は、施工完了時、製造装置設置時、操業時から1つ以上を選択できます。

*作者註:JISでは占有状態と言っています。

分類の指定

ISO 14644-1では、クリーンルームの清浄度の指定方法についても定義されており、分類数、分類が適用される利用状態、みなし粒度及びその濃度を含める必要があります。

例:ISOクラス4;施工完了時;みなし粒度:0.2μm(2,370個/m3),0.5μm(352個/m3)

複数のみなし粒度を指定する場合、大きい方の粒度が次に小さい方の粒度の1.5倍以上である必要があります。

附属書

ISO14644-1には以下の附属書があります。附属書には測定にあたっての注意や例などが詳細に書かれているので重要です。

附属書A(参考)表1のクラスの図解

附属曹B(規定)離散微小粒子計数用の光散乱式計数器を用いた微小粒子清浄度分類の決定

附属書C(規定)微小粒子濃度データの統計的処置

附属書D(参考)分類計算の作業例

附属書E(参考)分類に適用できる粒度範囲外の微小粒子の計数及び分粒の検討

附属書F(規定)逐次サンプリング手順

【ISO14644-1:2015の主な変更点】

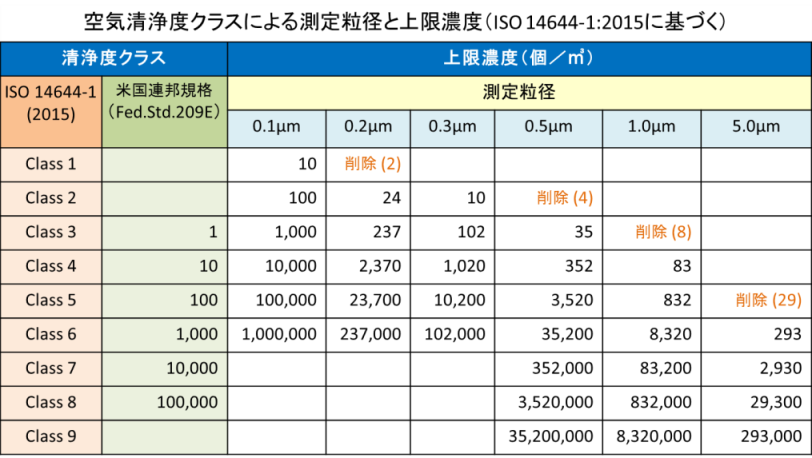

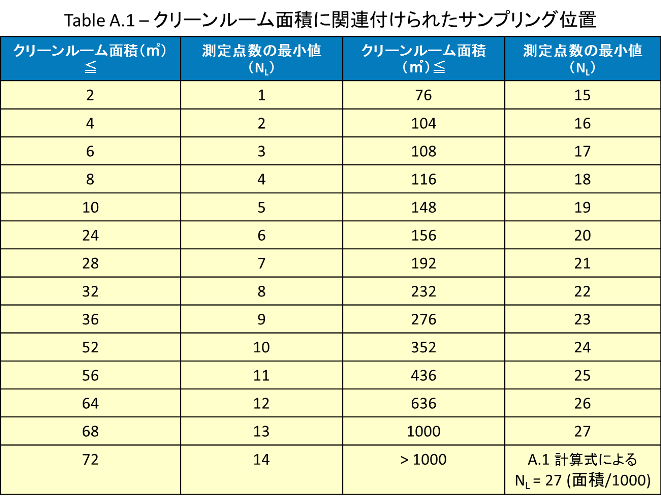

粒径と清浄度クラス・・・清浄度クラスの区分について変更はありませんが、上限濃度が粒径に対して少ない(薄い)ものと粒径に対し多い(濃い)ものが削除されました。

具体的には、0.2、0.5、1.0、5.0μmの4粒径の最少濃度が削除されています。

最少サンプリング位置数・・・第1版では、クリーンルーム施設の面積の平方根から最少サンプリング位置数を求めていましたが、根拠が明確でないことから変更が検討されていました。

第2版では、下表に基づき測定点数を決定することになっており、非常に分かりやすくなりました。

但し、1000平米より広い場合は、図中の式を適用して必要な最少サンプリング位置数を決定することにご注意ください。

95%上側信頼限界(UCL)・・・測定点数が2以上で9以下の場合、全測定点数の平均粒子濃度から、平均の全平均、標準偏差、及び95%上側信頼限界を計算する必要がありましたが、改訂規格では削除されました。

測定回数・・・第1版では「測定点数1点の場合、測定回数は最低3回必要であるが、測定点数2点以上の場合は、測定回数は最低1回」とされていましたが、第2版では、測定回数に関する記載は削除されています。

測定器の校正・・・第1版では校正手法について明確な定義がなく、校正業者による誤差等が懸念されていましたが、第2版では、ISO21501-4:2007(第1版)に基づく校正を規定しております。具体的には「1年以内が良い」とされています。

6)粒子状汚染物質に関する表面清浄度について

なぜ、表面清浄度の管理が必要なのか?

シーズシーのドメインであるクラス1万(ISOクラス7)程度のクリーンルーム管理上で、表面清浄度についての管理は大変重要だと考えています。これには大きく二つの理由があります。

ひとつはクリーンルームの気中の清浄度規格は主に浮遊微粒子についてであり、クラス1万環境でよく問題となる落下塵の堆積数との相関がはっきりしないという点、もうひとつは製品の良品率に直接かかわるのは表面の汚染であるという点です。

JACA №42について

社団法人空気清浄協会では平成18年1月に「クリーンルーム及び関連する制御環境中における粒子状汚染物質に関する表面清浄度の表記方法および測定方法指針」を発表しています。 その「趣旨」には次のように記されています。

浮遊微粒子状汚染物質の個数濃度により、クリーンルーム及び関連する制御環境の空気清浄度が定義されているが、汚染物質によりトラブルを生じる部位は、製品表面をはじめとする物体表面である・・・(中略)・・・ISO/TC209/WG9において、粒子状汚染について表面清浄度の規格化が試みられている。そのため、粒子状汚染物質に関する表面清浄度の規格化を早急に行うことが求められていた。

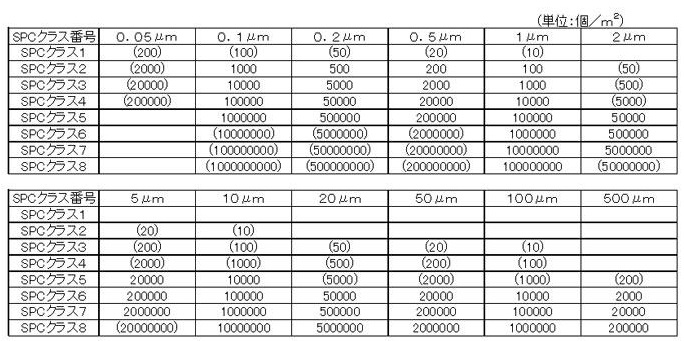

表面清浄度クラス

クリーンルーム及び清浄域中の表面上の粒子の清浄度レベル。対象粒径における許容上限粒子濃度(1m2の表面中に存在する粒子個数)を示す表面清浄度(Surface Particular Cleanliness;SPC)クラスNで表現される。

※対象粒径は、原則として0.05μm~500μm。

表面清浄度クラス番号

クリーンルーム及び関連する制御環境中の表面清浄度はSPCクラスNで表現される。Nは、次式に示すように対象粒径Dにおける粒子の許容上限濃度CSPC,Dの対数で決定される。

CSPC,D=(10N×(1.0/D)

ここで、CSPC,Dは、測定粒径以上の表面上の粒子の許容上限濃度(表面1m2当たりの粒子数)である。有効数字は2桁である。

N は1から8の範囲で定義されるSPCクラス番号である。中間的なクラスは小数点第1位まで使用できる。

D は測定粒径(μm)

1.0は定数(μm)

備考 実際の測定対象面積は通常100cm2(0.01m2)程度である。

※社団法人 日本空気清浄協会 JACA№42-2006 「クリーンルーム及び関連する制御環境中における粒子状汚染物質に関する表面清浄度の表記方法および測定方法指針」より

ISOの表面清浄度クラス

表面洗浄度の規格ですが、JACA№42に基いて作られた国際規格があります。それが2012年に発行されたISO14644-9「Classification of surface cleanliness by particle concentration」です。

ISOもJACA№42と同様、表面清浄度クラスをクラス1~8に分けています。対象粒形、計算式、測定単位もほぼ一緒です。

但し、表面清浄度の名称ですが、JACA№42では、SPC(Surface Particular Cleanliness)と称していますが、ISO では、SCP(surface cleanliness by particle concentration)と称しています。また、ISOのSCPクラス表では、0.2μm、2μm、20μmを省いています。

SCPクラス

ISO14644-9 のSCPクラス表

パーティクルカウンターでは、落下塵の数量が判断できません。

表面清浄度を評価するには、専用ツールが必要です。シーズシーでは、「RACCAR」粗大粒子カウンターと「ダスカーⓇ」を販売しております。

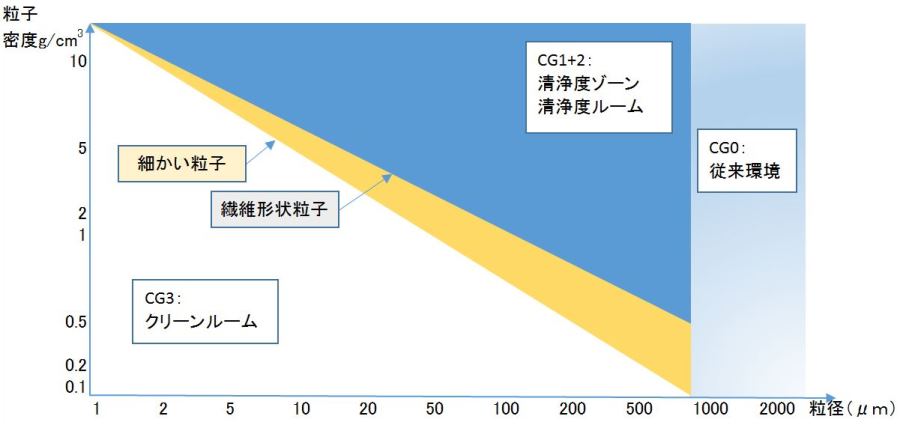

7) VDA企画 (ドイツ自動車工業会のクリーンルーム規格)

VDA規格19.2 自動車業界の組立における技術的清浄度

近年、私たちシーズシーが注目している規格があります。「VDA規格19.2自動車業界の組立における技術的清浄度」規格です。

この規格では従来のクリーンルーム規格のようにサブミクロン粒子の個数にとらわれることなく問題となる「比較的大きなサイズ=5μm以上」の微小異物を対象に実際の自動車製造工程における品質マネージメントとしてまとめられています。

また、対象異物としてこの規格では「繊維くず、金属片」を最も重要な異物と定め、クリーンルームの欠点として「異物が溜まりやすい」「風で異物が舞上がり製品に付着する」などを上げてあります。

つまり、実際に私たちが目の当たりにしている問題点を第一に挙げているのです。最大の欠点は、その評価方法に手間がかかり過ぎることです。

具体的には白色濾紙でサンプリングを行い(つまり気中に落下する異物)、SEM-EDXを使って観察する、というものです。

SEM-EDXは非常に高価なもので一般企業では手に入れ難い機器です。

シーズシーではその代わりに、クリーンルームライトや粗大粒子カウンターRACCARなどVDA規格のコンセプトに適用できる「見える化」ツールをお勧めしております。